22/05/2025

DIE SCHWIERIGE WELT DER GÜTERZÜGE

Als sie in den 1960er Jahren „Güterzüge“ genannt wurden, waren diese Züge das Abbild eines goldenen Zeitalters der Eisenbahn: reichlich vorhanden, (...)

Read moreAls sie in den 1960er Jahren „Güterzüge“ genannt wurden, waren diese Züge das Abbild eines goldenen Zeitalters der Eisenbahn: reichlich vorhanden, überladen und enthusiastisch angenommen von einer Welt, die praktisch keine anderen Transportmittel hatte.

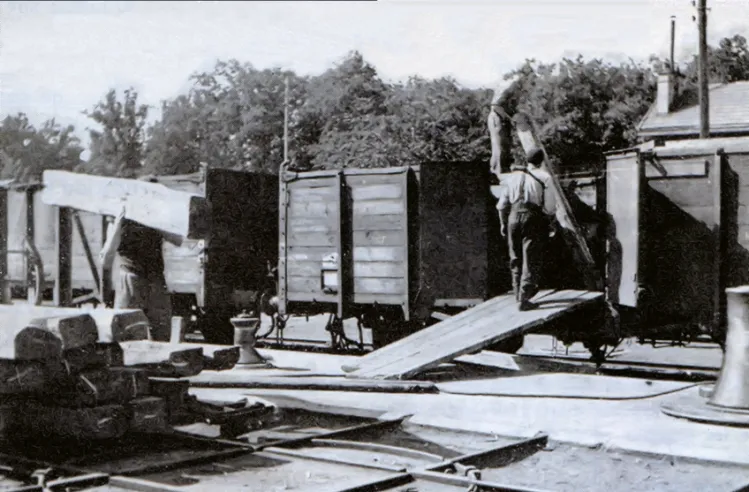

Es sind die 1950er Jahre. Dieser Eisenbahner verrichtet eine sehr gefährliche Arbeit in einem Rangierbahnhof. Die Waggons steigen ungehindert vom „Buckel“ ab, wobei er vor ihnen hergehen und einen Metallblock vor die Räder stellen muss, um den Wagen abzubremsen und für einen sanften Stopp am Ende des Zuges zu sorgen, der bereits zusammengestellt und bald zur Abfahrt bereit ist.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

Zahllose Ladestellen belieferten oder löschten Waggons in „Güterbahnhöfen“, wo eine Armee von Pferdewagen auf sie wartete, um den „letzten Kilometer“, zurückzulegen. Zahllose breitschultrige „Stauer“ oder „Fuhrleute“ erledigten einen ganzen Waggon in weniger als einer Stunde und störten die Stille in der Morgenfrühe, indem sie sich gegenseitig anschrieen oder mit ihren Schaufeln kräftige Schläge auf die Böden und Seiten der Lastwagen gaben.

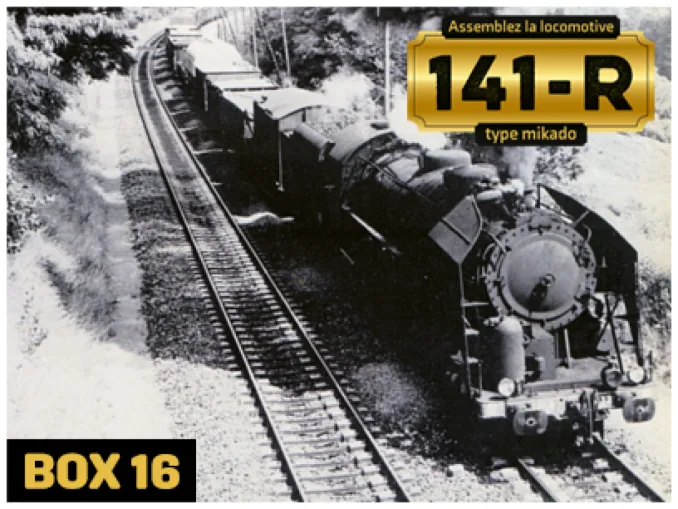

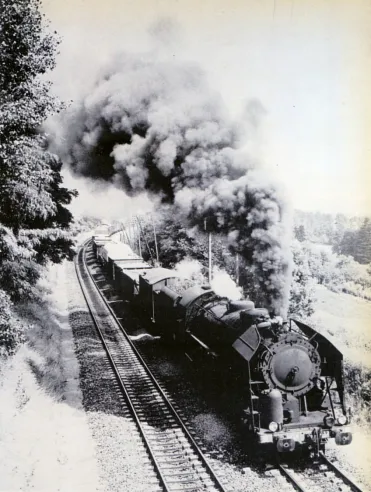

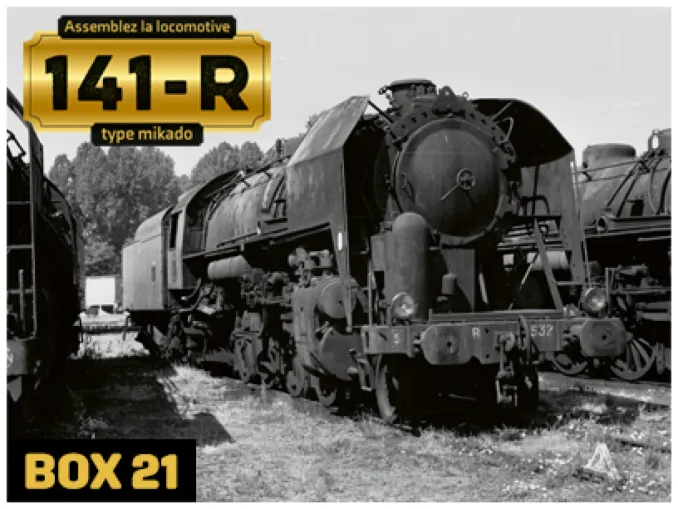

Von 1830 bis 1914 erfreute sich die Eisenbahn 80 Jahre lang ununterbrochener Prosperität und eines absoluten Monopols für die Beförderung von Gütern und Personen im Binnenland. Doch kurz vor dem Ersten Weltkrieg begann der Straßenverkehr, die Eisenbahn zu verdrängen, indem er die profitabelsten Güter zu seinem eigenen Vorteil übernahm und den Rest der Eisenbahn überließ, die von ihren öffentlichen Dienstleistungspflichten abhängig war. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwartete man, dass die Eisenbahn ihre Souveränität zurückgewinnen würde, und so wurden 1.340 Lokomotiven des Typs 141-R bei der amerikanischen und kanadischen Industrie bestellt.

DER KONTINUIERLICHE WACHSTUMS DER EISENBAHN

Aus einer der ersten allgemeinen Statistiken, welche die in 1878 gegründete „Revue Générale des Chemins de Fer“ veröffentlichte, ist ersichtlich, dass die jährliche Tonnage aller französischen Netze in 1887 9.816.940.494 Tonnenkilometer betrug (eine Steigerung von 10% gegenüber 1886). Die Bruttofrachteinnahmen betrugen 567.756.740 Francs (6 % mehr als 1886). In den folgenden Jahren ist ein ständiges Wachstum zu konstatieren, und die folgenden Zahlen lassen sich anhand von bedeutenden Jahren zusammenfassen: in 1913 waren es mehr als 25 Milliarden Tonnen, in 1949 mehr als 41 Milliarden, in 1962 mehr als 61 Milliarden, in 1974 mehr als 73 Milliarden, und dann begann eine lange Stagnationsphase mit einem Rückgang auf unter 60 Milliarden Tonnen. Damit war das goldene Zeitalter des Güterverkehrs leider zu Ende.

Lokomotive Typ 141-R im Einsatz beim Transport unendlicher „RO“-Güterwagen. Hier abgebildet auf der Rampe von St-André-le-Gaz nach Chabons, 1967.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo : Document Romouil - Archives du réseau du Nord.

DIE 141-R, MEISTER DES GÜTERVERKEHRS

Während des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg machte der Güterverkehr mehr als 80 % des Umsatzes der SNCF aus: 37.000 Waggons pro Tag und 13482000 im Jahr 1950 zum Beispiel. Rund 2/3 des Gütervolumens wurden im normalen Verkehr (RO) erzielt, in dem die 141-R besonders stark waren. Das „Accelerated Regime“ (AR) sollte die Transportzeit verkürzen und erforderte schnellere Lokomotiven, so dass die RO den Preis für den Transport senken musste. Und genau das konnten die 141-Rs leisten. 1950, in der Blütezeit der 141-R, verfügte die SNCF über 40 große Rangierbahnhöfe, darunter zwei in Le Bourget und Villeneuve-St-Georges, in denen täglich zwischen 3.000 und 4.000 Waggons für Paris und die Region abgefertigt wurden. Die Güterzüge, hauptsächlich RO-Züge, waren schwer, mit einem Gewicht zwischen 1.000 und 1.600 Tonnen, und langsam, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 40-50 km/h und einer Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h. Sie werden nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten eingesetzt und verlassen die Rangierbahnhöfe zu den günstigsten Zeiten, oft nachts. Diese Züge, die aus Waggons verschiedener Art bestehen und von 141Rs, dann von elektrischen BBs und später von Dieselloks gezogen werden, repräsentieren einen langen Güterzug, dessen Lärm nachts an großen Eisenbahnknotenpunkten zu hören ist.

Güterzüge in den 1950er und 1960er Jahren bestanden hauptsächlich aus Güterwagen, die dafür sorgten, dass Pakete an jedem Bahnhof identifiziert und entladen werden konnten – eine undankbare Aufgabe. Der Lkw mit seiner Flexibilität und Geschwindigkeit würde diesen Verkehr endgültig von der Schiene verdrängen.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

Die Einführung von Plattformen an Güterbahnhöfen mit Transportbändern war eine enorme Erleichterung für die Händler, die nun keine schweren Lasten mehr tragen mussten. © IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

Das Be- und Entladen der Kipper erfolgte normalerweise mit Kränen … aber über ein Jahrhundert lang wurden stattdessen oft die Schultern und Arme der „Arbeiter“ eingesetzt. © IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

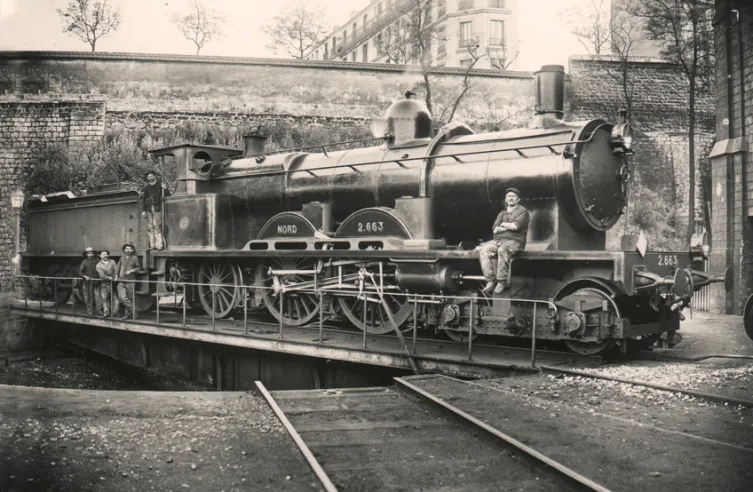

DER „ATLANTIC NORD“, GESCHMACKVOLLER WEGBEREITER FÜR DIE ELEGANZ DER BELLE EPOQUE

Diese Lokomotive, die in 1900 im Zeichen der drei „3“ entwickelt wurde, sollte an der Spitze eines 300-Tonnen-Zugs eine Strecke von 300 km in 3 Stunden abwickeln (d. h. mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h). Diese Leistung wurde auf den Hauptstrecken des nordfranzösischen Streckennetzes problemlos erbracht, bevor sie im Laufe der 1930er Jahre endgültig durch die „Pacifics“ ersetzt wurde.

Eine sehr schöne Fotografie einer Lokomotive „Atlantic Nord“, Nr. 2.663. Serie 2.643 bis 2.675, gesehen im Depot La Chapelle um 1905, stehend vor der Mauer der Rue Marcadet in Paris.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo : Document Romouil - Archives du réseau du Nord.

DER STAR DER WELTAUSSTELLUNG 1900

Die Compagnie du Nord präsentierte auf dieser Großveranstaltung ihre neue Lokomotive. Der Erfolg verdankte sich dem eleganten Design der Lokomotive und ihrer hervorragenden schokoladenfarbenen Lackierung mit gelben Streifen, der die Compagnie für ihre Schnellzuglokomotiven reserviert hatte. Die Räder hatten einen Durchmesser von 213 mm (später 204 mm beim Serienmodell), und die Schlankheit der beiden Antriebsräder auf jeder Seite trug zur klaren und schlichten Eleganz dieser Maschine bei.

BEISPIELLOSE LEISTUNG

Ab 1902 sollte diese Lokomotive als Grundlage für eine bemerkenswerte Serie von 33 Schnellfahrern dienen. Mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten zwischen 94 und 100 km/h und Spitzengeschwindigkeiten von über 130 oder sogar 140 km/h erfüllten sie ihren täglichen Dienst an der Spitze von Hochgeschwindigkeitszügen auf den Strecken Paris-Amiens, Paris-Calais, Paris-Lille und Paris-St-Quentin. Diese Lokomotiven waren auch für die Hochgeschwindigkeitszüge mit den prestigeträchtigen Namen „Calais-Méditerranée“, „Nord-Express“, „Oiseau-Bleu“ und „Flèche d'or“ zuständig. Das Musée Français du Chemin de fer in Mulhouse besitzt ein wunderschön restauriertes Exemplar dieser Baureihe, die Nr. 2670, die an eine der Glanzzeiten der Dampftraktion in Frankreich erinnert.

Die jungen (sogar sehr jungen!) Auszubildenden des Lehrlingszentrums Moulin-Neuf (Nordnetz), gesehen in den 1960er Jahren. Damals verließen sie die Grundschule und machten bei der SNCF ein CAP als Schlosser, das immer nützlich war, falls sie nicht „bei der Eisenbahn“ angestellt wurden, was sehr selten vorkam. Danach machen sie eine Karriere in den Werkstätten und können sogar Fahrer und später Lokführer werden.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

Recent articles

24/06/2025

Die 141-R, späte Königinnen des Öls

Mit den 141-R ging die Herrschaft der Kohle in Frankreich plötzlich zu Ende.

Read more

24/06/2025

Die 141-R, die Ankunft der zweiten Tranche

Die Lokomotiven 141-R-701 bis 1340 bilden die zweite Tranche, die ab dem 15. August 1946 ausgeliefert wurde, während die Lokomotiven der ersten Tranche noch in der Auslieferung sind.

Read more

24/06/2025

DIE 141-R VERÄNDERTE DIE ROLLE DES PERSONALS

Diese leistungsstarken und robusten Lokomotiven, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Vereinigten Staaten importiert wurden, veränderten die Rolle des Personals der SNCF-Depots grundlegend im französischen Bahnverkehr.

Read more

English

English français

français Deutsch

Deutsch español

español italiano

italiano português

português