22/05/2025

Le monde difficile des trains de marchandises

Quand ils s’appelaient encore des « trains de marchandises » dans les années 1960, ces trains étaient à l’image d’un âge d’or pour le chemin de fer : abondants, (...)

Read moreQuand ils s’appelaient encore des « trains de marchandises » dans les années 1960, ces trains étaient à l’image d’un âge d’or pour le chemin de fer : abondants, surchargés et acceptés avec enthousiasme par une civilisation qui n’avait pratiquement aucun autre moyen de transport.

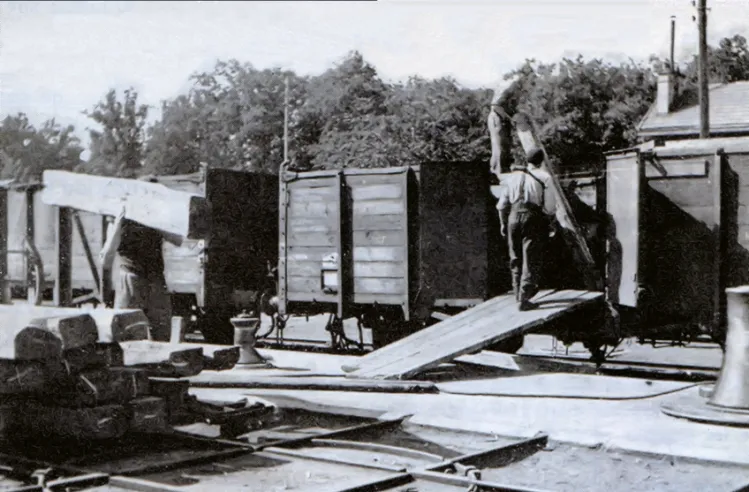

Ci-contre : Nous sommes dans les années 50. Ce cheminot fait un travail très dangereux dans une gare de triage dont il est le « caleur ». Les wagons descendent librement de la « bosse », et il doit aller au-devant d’eux et placer devant les roues une cale en métal qui ralentira le wagon et assurera un arrêt en douceur à l’arrière du train déjà composé et bientôt prêt au départ.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

D’innombrables gares de marchandises chargeaient ou déchargeaient des wagons dans des « cours de débord » où une armée de voitures à cheval les attendaient pour faire le « dernier kilomètre » comme on ne disait pas encore. D’innombrables « débardeurs » ou « coltineurs », aux épaules larges, s’occupaient d’un wagon entier en moins d’une heure, et troublaient, dès l’aurore, le silence en s’interpellant ou en donnant de puissants coups de pelle sur les planchers et les flancs des tombereaux.

De 1830 à 1914, ce sont 80 années de prospérité ininterrompue et de monopole absolu du chemin de fer sur le transport terrestre des marchandises comme des voyageurs. Mais déjà, et peu avant la Première Guerre mondiale, la route commence un travail de sape, écrémant librement à son profit les transports des marchandises les plus rentables et laissant le reste à un chemin de fer tributaire de ses obligations de service public. Après la Seconde Guerre mondiale, on espère que le chemin de fer retrouvera sa souveraineté, et les 1 340 locomotives 141-R sont commandées à l’industrie américaine et canadienne dans ce but.

La croissance continuelle du rail

En prenant une des premières statistiques générales publiées par la « Revue Générale des Chemins de Fer » fondée en 1878, on trouve en 1887 pour l’ensemble des réseaux français un tonnage annuel de 9 816 940 494 tonnes/kilomètres (chiffre en augmentation de 10% par rapport à 1886). La recette brute des marchandises est de 567 756 740 francs (augmentation de 6% par rapport à 1886).

Pour les années suivantes, nous pouvons constater que les chiffres ne cesseront jamais de progresser, et on peut réunir les chiffres ultérieurs, en prenant des années significatives : en 1913, c’est plus de 25 milliards de tonnes, en 1949 on dépasse 41 milliards, en 1962 on est au-delà de 61 milliards, en 1974 on franchit allègrement 73 milliards, puis le tonnage commence une longue stagnation avec une régression se situant en dessous de la soixantaine de milliards de tonnes. C’est, malheureusement, la fin de l’âge d’or des trains de marchandises.

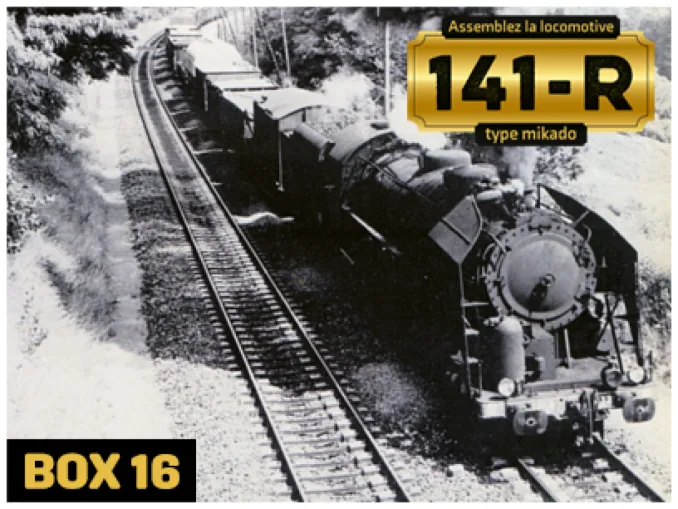

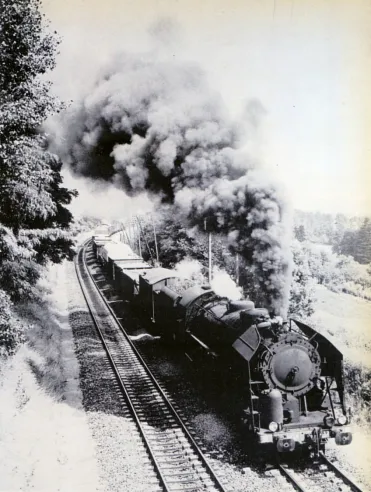

Locomotive type 141-R vue dans son travail habituel de transport d’interminables

wagons de marchandises « RO ». Ici sur la rampe de St-André-le-Gaz à Chabons, en 1967.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo : Document Yves Broncard.

Les 141-R, championnes du transport de marchandises

Assurant plus de 80% des recettes de la SNCF lors de la reprise économique qui suit la Seconde Guerre mondiale, le trafic marchandises est très important, avec ses 37 000 wagons par jour et 13482 000 wagons pour l’année 1950, par exemple. Le « Régime Ordinaire » (RO) correspond à environ 2/3 du volume des marchandises et les 141-R y excellent. Si le « Régime Accéléré » (RA) est calculé pour réduire la durée du transport, et demande des locomotives plus rapides, le RO devra réduire le prix du transport. C’est ce que les 141-R sauront faire.

En 1950, en pleine période de gloire pour la 141-R, la SNCF dispose alors de 40 grands triages, dont deux, le Bourget et Villeneuve-St-Georges, traitant entre 3 000 à 4 000 wagons par jour pour Paris et sa région. Les trains de marchandises, surtout du RO, sont des trains lourds de 1 000 à 1 600 tonnes, et lents avec 40 à 50 km/h de moyenne commerciale, 75 km/h en vitesse limite. Ils circulent aux heures creuses et dégagent les triages aux heures les plus opportunes, souvent de nuit. Composés de wagons de tous types, remorqués par les 141-R, puis par des BB électriques, plus tard par des diesel, ces trains sont le type même du long train de marchandises dont le bruit se fait entendre, la nuit, dans les grands nœuds ferroviaires.

Les trains de marchandises des années 1950-1960 sont principalement composés de wagons couverts assurant le très ingrat travail des colis qu’il faut identifier et décharger dans chaque gare. Le camion saura, avec souplesse et rapidité, enlever définitivement ce trafic au chemin de fer.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

L’apparition des quais de gare à marchandises équipés de tapis roulants est une aide immense pour les manutentionnaires qui n’ont plus à porter les lourdes charges.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

Pour le chargement ou le déchargement des tombereaux, en principe c’est à la grue… mais souvent, pendant plus d’un siècle, ce sont les épaules et les bras des « coltineurs » qui en tiennent lieu.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

L’ « Atlantic Nord », arbitre des élégances de la Belle Époque

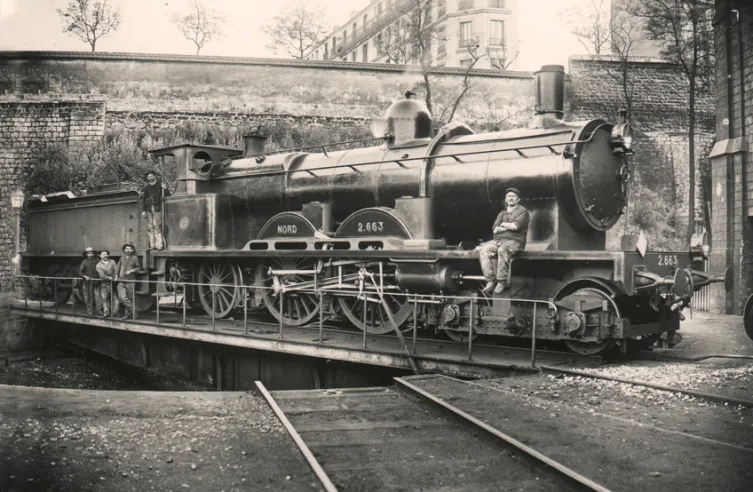

Née en 1900 sous le signe des trois «3», cette locomotive devait couvrir en 3 heures (soit à une moyenne de 100 km/h) la distance de 300 km en tête d’un train de 300 tonnes, chose qu’elle fit aisément sur les grandes lignes du réseau du Nord français en tête de trains rapides avant d’être définitivement supplantée, durant les années 30, par les «Pacific».

Très belle photographie d’une locomotive type « Atlantic Nord », N°2.663. Série 2.643 à 2.675, vue au dépôt de La Chapelle vers 1905, devant le mur de la rue Marcadet, à Paris.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédit : Document Romouil - Archives du réseau du Nord.

La vedette de l’Exposition Universelle de 1900

La compagnie du Nord présente sa nouvelle locomotive lors de cette grande manifestation. Le succès est dû à l’élégance du dessin de la locomotive et à sa superbe couleur chocolat à filets jaunes que la compagnie réserve à ses machines compound de vitesse. Les roues ont un diamètre de 213 mm (204 plus tard, sur la série) et la finesse de ces deux roues motrices de chaque côté ajoute encore à l’élégance simple et altière de cette machine aux lignes pures et dégagées.

Des performances sans précédent

À partir de 1902, cette locomotive donnera naissance à une série remarquable de 33 machines de vitesse. Des vitesses moyennes de 94 à 100 km/h, supposant des pointes à plus de 130 ou même 140 km/h, seront leur exploit quotidien en tête de trains rapides sur les lignes de Paris-Amiens, Paris-Calais, Paris-Lille, Paris-St-Quentin ; de grands rapides au nom prestigieux seront le lot quotidien de ces machines : «Calais-Méditerranée», «Nord-Express», «Oiseau-Bleu» et «Flèche d’or». Le Musée Français du Chemin de fer, à Mulhouse, possède un exemplaire de cette série, la N° 2670, qui est magnifiquement restaurée et qui rappelle une des plus belles périodes de la traction vapeur en France.

Les jeunes (même très jeunes !) apprentis du centre d’apprentissage du Moulin-Neuf (réseau Nord) vus dans les années 1960. À l’époque, ils quittent l’école primaire

et passent un CAP d’ajusteur à la SNCF, toujours utile au cas où ils ne sont pas embauchés « au chemin de fer », ce qui est très rare. Ils feront ensuite une carrière

dans les ateliers et pourront même devenir chauffeurs puis mécaniciens.© IXO Collections SAS - Tous droits réservés. Crédits photo © Collection Trainsconsultant-Lamming

Recent articles

24/06/2025

Les 141-R, reines tardives du pétrole

Avec les 141-R, le règne du charbon en France décline subitement.

Read more

24/06/2025

Les 141-R, l’arrivée de la seconde tranche

Les locomotives 141-R-701 à 1340 forment la seconde tranche, livrée à partir du 15 août 1946, alors que celles de la première tranche sont encore en cours de livraison.

Read more

24/06/2025

Les 141-R ont changé les hommes

En effet, ces locomotives puissantes et robustes, importées des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, ont bouleversé le rôle du personnel des dépôts SNCF en ce qui concerne le transport ferroviaire en France.

Read more

English

English français

français Deutsch

Deutsch español

español italiano

italiano português

português